無農薬って何だろうって思いますか?

私は、農業高校出てないし、農業大学出てないし、農学部にも行ってません。JAに勤めてもいません。農林水産系の公務員でもありません。普通の化学系修士です。でも、昔から、自宅の庭でキュウリ育てたり、トマト育てたりしていました。「無農薬」で育ててました。農薬をかけていないからです。キュウリ2株育てて、雨が降ったら食べきれないほどキュウリが出来ました。トマト2株育てて、雨が降ったら裂果しちゃって、食べられなくなっちゃいました。

イチゴを育てる事になり、広い畑に2,000株植えました。初めての事だらけで、師匠の農薬の使い方、JAの農薬の指導など聞いて、一生懸命農薬を使ってイチゴを守りました。病気になったら、イチゴが枯れてしまう。害虫に食べられたら、イチゴが枯れてしまう。イチゴが枯れたら、就農したばかりの私達はお金が無くなって、生活が出来なくなってしまう。必死に、農薬を勉強して使いました。イチゴ農家さんは、ビニールハウスに囲まれた畑の中でイチゴを育てます。育苗をするときも、ビニールハウスの中で育苗をします。ビニールハウスの中は、自然界とは違う環境です。

- 風通しが悪い

- 温度が高い

- 湿度が高い

- 雨が降らない

- イチゴしか存在しない

これらの特徴の為、季節ごとに気を付ける病気が違います。夏は炭疽病、秋はうどん粉病、冬は灰色カビ病、春はうどん粉病です。ビニールハウスがあるおかげで、害虫は越冬できちゃいます。私たちの農薬の散布の仕方が悪いのか、ハダニがいなくなる事はありませんでした。アブラムシはたまに見かけました。夏の育苗中や定植直後は、ヨトウガが葉っぱを食い荒らします。春、野の花が咲く時期には、アザミウマがイチゴ食べちゃいます。季節ごとの病気に対する殺菌剤の散布。1年中いるハダニに対する殺虫剤の散布。時々発生するアブラムシやヨトウガやアザミウマなどに対す殺虫剤の散布。これら農薬の散布は、イチゴ農家では神経をとがらせて、欠かす事の出来ない重要な仕事です。

農薬には種類があります。同じ種類の農薬ばかり使用すると、病害虫に薬剤耐性が出てきます。薬剤耐性を回避するために、種類の違う農薬をローテーションで使用しなければなりません。(農薬の名前が違っても、種類・作用する毒性が同じものがあります)みんなで色々話すと、ハダニにこの農薬が効きにくいとか、あの新しい薬剤はよく効いて何でもかんでもいろんな害虫全部対応可能とか。農薬の話で盛り上がります。

農薬がイチゴ農家にとってどのくらい大切な物か、少し分かって頂けたでしょうか??

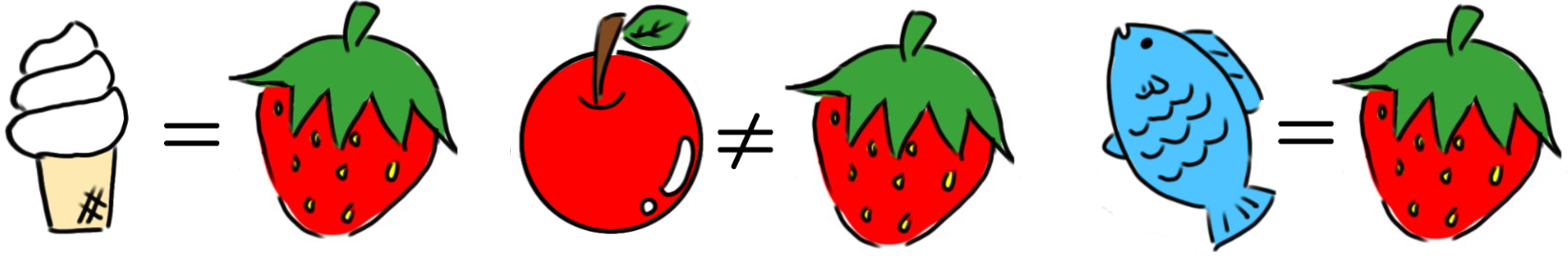

そこでクイズです。イチゴ農家の農薬散布頻度として適当なのは、以下の①~④うちのどれでしょうか?。

- 毎日農薬散布

- 3日に1回農薬散布

- 1週間に1回農薬散布

- 1か月に1回農薬散布

毎日農薬を散布すると、病害虫が発生する暇はありませんね!

いやいや、毎日は体にこたえます。3日に1回がちょうど良いでしょう!

農薬をまいて弱った病害虫が復活するまでは1週間くらいかも知れないから、1週間に1回が最適です!

農薬には残効というものが存在します。散布してから、農薬が植物体からなくなるまでの時間です。1か月程度は植物体に残存しますから、1か月に1回が適当です。

答えは、③と④です。大体1週間に1回農薬散布を行っています。天気や畑の状態で、10日後に農薬散布を行うこともあります。また、農薬の種類や害虫の種類によっては1か月程度やそれ以上効果が持続することもあります。

1週間に1回農薬を散布するって、多いですか? 少ないですか? 私たち農家にとっては普通の事です。イチゴを栽培していると、出荷できない悪くなったイチゴ等も出てくる事があります。捨てるのがもったいないので、悪くなった所を切り落として家で食べたりもします。子供も小さかったので、なるべく農薬を使いたくないなって思いました。それから、殺菌剤は通常カリグリーンしか散布しない。殺虫剤は通常サフオイルやボタニガードESしか散布しない。要注意時期や、病害虫拡大時には特効薬を散布する。化学農薬から一歩引いて、有機農業でも使える農薬が増えていきました。また、特殊な苗の育て方(リンク)をした関係でハダニは定住していました。育苗の時も、定植してからも、私たちの対応の仕方に慣れたハダニはすくすく育っておられました。ハダニ対策は私たちにとって、最も重要な事となっていきました。そんな時、JAの集荷所で話をしていると、先輩農家さんが、スパイデックスって良いよ! って言っておられました。これまで、天敵製剤はバンカーシートというものは聞いたことがりましたが、高価でした。このスパイデックスは、導入しやすい価格でもあったので、話を聞いて、さっそく導入することにしました。

ハダニは沢山いたので、スパイデックスを放飼する前、葉裏への浸達性が高いグレーシア乳剤を使用して、のびのび過ごしていたハダニを退治しました。それから、スパイデックスを放飼して、スパイデックスが少しずつ増えました。この年は導入するのが遅かったので、ハダニの広がりが抑えられるのを確認するにとどまりました。翌年は、イチゴの株間にネギやニンニクを植えました。ハダニが嫌がると聞いたからです。ネギがすくすく育って、とても大変でした。前年に効果を感じられたスパイデックスは、春先の3月と5月に2回放飼しました。スパイデックスは、ネギが好きみたいでした。ネギにたくさんついていて、どんどん増えていきました。そして、就農以来悩みの種だったハダニが、初めてゼロになったのです。古い農薬、最新の農薬、誰かが効いたよって言う農薬を試しても、高級な静電噴霧ノズル(リンク)を使ってもゼロにならなかったハダニが、ゼロになりました。

殺菌剤はカリグリーン、ハダニ用の殺虫剤はスパイデックスという方針が決まりました。病気のうち、炭疽病だというものは見られません。うどん粉病もほとんど見られません。毎年困るのは、灰色カビ病でした。灰色カビ病は納豆菌でやっつけることが出来るみたいです。実際に、納豆菌の製剤でボトキラー水和剤というものがあります。害虫だと、アブラムシは沢山発生したことがありませんでした。天敵を検索するとアフィパールというものがあるみたいです。時に猛威を振るうアザミウマにはククメリスというものがあるみたいです。ヨトウガにはフェロモントラップで対抗するみたいです。どれだけ頑張っても、病害虫がゼロになることはこれまでありませんでした。この年、初めてハダニがゼロになりました。農薬って何だろう? という疑問や複雑な感情が生まれました。

灰色カビ病は、納豆を自家培養して、害虫は天敵を使ってみよう!(リンク)