令和7年、2025年の彼岸(3月17日~3月23日)を過ぎて、外気温は20~25℃。ハウス内温度は30~35℃。彼岸に雪が降ったと思ったら、次は夏日。日本列島では山火事が相次いています。岩手県大船渡市、愛媛県今治市、岡山県岡山市、そして今日は宮崎県宮崎市。これまで、山火事と言えばアメリカとか海外の出来事をテレビで見る程度だと思っていました。

地球は寒冷期に向かっているとはいえ、経済の地球への攻撃は想像を超えているみたいです。資本主義、右肩上がりが大切という空気で、人間の脳を麻痺させてるかも。夜寝ないとか、朝起きないとか、部屋の中で寒いとか、部屋の中が涼しいとか、人間は単なるタンパク質の動物であると言う事を忘れているのではないかと思います。大学生の頃、1週間現金を使わないで生活してみようというチャレンジをしたことがあります「式根島」(リンク)で。朝は、4時でも明るいと起きました。そして、すぐに朝ごはんの漁に出かけます。お金は使えないので、スーパーではなく海岸に出かけます。朝ごはんを食べたら、昼ご飯の漁に出かけました。昼ご飯を食べると、晩御飯の漁に出かけました。暗くなる前に晩御飯を食べ終わって、何も見えなくなる前に寝る。1週間続けて、日焼けして真っ黒になって、山手線に乗って帰りました。

私の昔話に脱線してしまいましたが、元に戻ります。近年、イチゴの定植時期である9月はなかなか秋にならず、花芽分化がうまくいきません。一番影響を受けているのは、紅ほっぺです。最近の9月の温度は紅ほっぺにとっては暑すぎます。花芽分化できません。先輩農家さん達は、10月になってから紅ほっぺの定植をしておられるようです。みんなが頭を悩ませる定植時期ですが、かおり野はあまり気にしなくても花芽分化してくれる品種で助かります。そんな、かおり野が変なのです。さわこ苺農園にとって、大黒柱のような存在。かおり野。自分たちが、いつも食べて、いつも一番美味しいかおり野。それが、美味しくないのです。これまで、4年間、美味しくない事はありませんでした。必ず美味しい自慢のイチゴ。なんで?? 昨日から、テンションだだ下がりです。

今日は朝から原因を探すため、6時からハウスで作業しました。私は、色んな事をするので、昨日は予定外のパック詰め。それ以外にも、ハダニとアブラムシの退治、水の作成と、土の作成。親株の定植に、小苗の潅水。本圃の潅水。右向いて左向いて。。。 そんな私が、パック詰めしながら思いました。かおり野が美味しそうじゃない。なんか、変。

朝、ハウスに入ってすぐわかりました。花の数が多すぎ。葉っぱの数が少なすぎ。灰色カビ病にやられた果梗が放置。

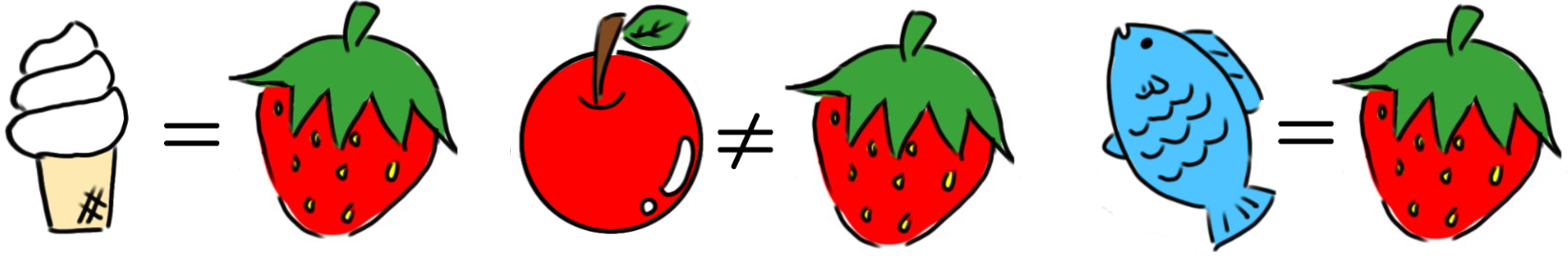

まず、花の数が多い。産業体験でイチゴを見てから、今日まで、見た事の無いような花の上がり方です。果梗が爆発するような感じです。冬が長くて、蓄えた力が全部、今、花になったそんな感じです。普通、「葉っぱ→葉っぱ→葉っぱ→つぼみ→葉っぱ→葉っぱ→葉っぱ→つぼみ」のような感じで展開していくのですが今年は違うのです。「葉っぱ→大・つぼみ→葉っぱ→大・つぼみ→葉っぱ」のような感じです。イチゴは、一度に2個花芽が上がると、芽なし株になります。芽なし株になると、次に葉は上がらないので、確定で枯れます。しかも、芽なし株についている果梗の果実は最後の果実だから、特別に・・・

美味しいでしょうか?

美味しくないでしょうか?

答えは、美味し

くないのです。

葉っぱが無くて、栄養がつくれないのに、実の形をしたものがぶら下がって、ただ赤くなる。つまり、枯れ熟れです。葉っぱの数に対して実の数が多すぎる。これが美味しくない理由の1つでした。でも、連鎖しているようです。葉っぱが少ない理由が他にもありました。それは、灰色カビ病です。

灰色カビ病に弱いかおり野ですが、今年の冬はえひめAIや納豆液で病気に立ち向かっています。横殴りの雨に折りたたみ傘で挑むようなものです。普通のこうもり傘でも、ひっくり返って負けてしまいます。しかも、今年の冬は長かったのです。例年、2月中旬には春を感じてイチゴが暴れだします。今年は彼岸を過ぎてから突然暖かくなりました。灰色カビ病にやられて、葉っぱを欠いて取り去った。でも、春が突然やってきて花満開になった。栄養が足りない。。。 そして最後に、株の根元が灰色カビ病で汚染されている。立派な白い実が沢山付いているけど、果梗の根元が灰色カビ病で枯れている。そんな果梗が沢山あるみたいです。植物は導管と師管で栄養と水分を別々に移動させています。導管は水を、師管は栄養を運びます。茎の内側を導管が通ります。栄養を運ぶ師管は茎の外側です。植物は、栄養よりも水分を重要と考えて、自分の体を作ったようです。果梗の外側を攻撃されて、栄養が運び込まれないイチゴの実は美味しくない枯れ熟れになってしまします。

これが、今回のかおり野がなんか変だ!の詳細です。でも、ハウス内の別の品種をを見ると、同じように花が咲き過ぎの物が沢山ありました。でも、灰色カビ病で侵されていないので、葉っぱも沢山ありました。

かおり野の困ったは、

①根が弱い

②灰色カビ病に弱い

③ハダニに弱い

④白ロウ果になりやすい

今回これに、突然暖かくなった春? 夏に花が多く上がり過ぎた! が加わりました。

現在、「枯れ熟れの実の除去作業。灰色カビ病の果梗取り去り作業、多すぎる花の摘花、水やり。」を行っています。

早く、かおり野を美味しくしたい!!!!!

良い香りのしない、甘くない、美味しくないかおり野

ごめんね

分かってあげられなかった。

ショックすぎる事件です。